【秘伝その10:ハーモニーにも影響するんじゃ】

ブルーノートのつづきです。さてそういった特定の傾向を持つ音が頻繁に使われる結果、そのハーモニーにも当然影響を及ぼすようになりました。

本来の音階が、C-D-E-F-G-A-B だったはずのところに、A-C-D-Eb-E-G-A-Bb というブルースが衝突し融合したとも言えます。

西洋音楽として発展してきた音楽理論、特にジャズにおける和声学はここにきてジャズ特有の形態を取り込み始めます。単純にこのブルー・スケールを基にもう一度ダイアトニック・コードをみると、

コード名 (コード構成音)

CM7(C,E,G,B) → C7/Cm7(C,E/Eb,G,Bb)

Dm7(D,F,A,C) → D?7 (D,?,A,C)

Em7(E,G,B,D) → Em7b5(E,G,Bb,D)

FM7

G7(G,B,D,F) → Gm(G,Bb,D)

Am7(A,C,E,G) → Am7/Am7b5(A,C,E/Eb,G)

Bm7b5

という変化が読み取れます。つまりM7コードの7thコード化、マイナー/メジャーの曖昧さ、5度も任意にb5化する、本来のドミナント・コードの不使用あるいはトニック・マイナー化(ただしこれではもちろんドミナントとしての効果はなくなります)、などです。

おまけに7度上に発生するハズだったBm7b5は使われず、サブドミナントとしてのFM7はありませんので、これは完全に一時転調したという解釈になってきます。

しかしこれらはブルー・スケール側から見ればというだけであって、その影響は大きいものの、実際には本来の西洋的和声理論との融合が進みました。

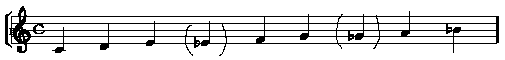

さらにテトラ・コードとして2つに分解されることのない、ひとつの音階というものに対しては5番目のG音もフラットする傾向も見られ、やがてブルーノートスケールとして

C - D - E (Eb)

- F - G (Gb) - A - Bb

として認識されるようになります。余談ですが、テンション領域においてもブルーノートとしての認識をする動きもあったようですが、今日では特にブルーノートとしてではなく、あくまで変化した(オルタード)テンション音としての認識がなされています。