【秘伝その13:マイナー・マイナーマイナー】

アドリブとは曲の(サウンドの)流れを読んで、それを自分で歌うということ、その為には曲の(サウンドの)流れを理解する必要があること、そしてそれは今までに上げた初歩的な楽理の知識だけでもかなり読めるということ等がお分かり頂けたでしょうか。

重要なものはダイアトニック・コードと云われる7つのコードについての、それぞれの機能(意味)ですし、ブルースがもたらしたジャズ特有のコードの変化です。

(7thコード化されやすい、とか、メジャー/マイナーが曖昧になりやすい、など。)

しかしキーがマイナーにおける場合も考える必要があります。ここでいうキーとは曲全体のキーとは限りません。そのコードの所属がマイナー・キー(短調)である、つまり部分的にマイナー・キーに転調されている場合などがあります。

そこでマイナーの音階というものから考えることにします。まず一番先に考えられるのが、自然短音階といわれる自然発生的な音階のナチュラル・マイナーです。

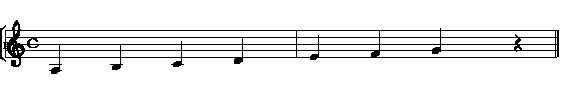

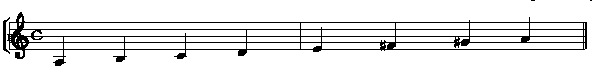

Key in Am 自然短音階(ナチュラルマイナー)

A

B C

D E

F G

しかしメジャーを好む、音楽理論を発展させた民族や人々にとって、このナチュラル・マイナー・スケールは7番目の音が、全音(一音、半音2個分)で次のルート(この場合はA音)に進むことにどうしても終止感を見いだすことが出来なかったようです。

メジャーの場合はドレミファソラ[シド]という風に、7番目のシは必ず半音で次の(元の)ルートのドに進みますが、マイナーの場合はラシドレミファ[ソラ]となって、最後が全音間隔を持ってしまうということですね。

音階の7番目、通常は最後に出てきて、半音で次の(元の)ルート音に進む(戻る)音のことを、導音とかリーディング・ノートといいます。

そしてこのリーディング・ノートを使い音階の終止感を強調した短音階が、和声的短音階あるいはハーモニック・マイナーといわれるものです。

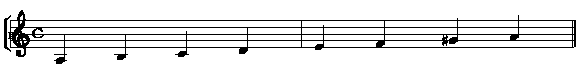

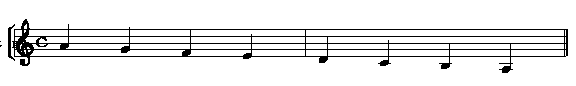

Key in Am 和声的短音階(ハーモニックマイナー)

A

B C

D E

F G#

ところがこの音階には音程間のバラつきが大きいので、もう少しバランスを取った音階も用意されました。ハーモニックマイナーの各音程の間隔をみてみますと、

A -- B -- C -- D

-- E -- F ----- G# 〜

(A)

全音

半音 全音 全音 半音 全音+半音 半音

となっています。リーディング・ノートを導入したせいで、F音とG#音だけが掛け離れてしまいます。そこでこれを補正した旋律的短音階(メロディックマイナー)といわれる音階が用意されました。

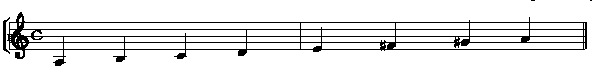

旋律的短音階(メロディックマイナー)

A

B C

D E

F# G# 〜 (A)

全

半 全

全 全

全 半

ところがこのメロディックマイナーには使用条件がありまして、それは下から上へと上昇する場合にはこれでいいのですが、上から下へと下降する場合は、ナチュラルマイナーを使用するというものです。つまり、メロディックマイナーは、

上行

下行

下行

という、なんとも扱いが面倒なものなのです。何故下降時に上行時のスケールが使えないのかというと、もしメロディックマイナーの上行時の音階のまま、上から降りようとするとマイナーの音階だった筈のものが、ほとんどメジャースケールになってしまっているからなのです。(しかしジャズの世界においてはそのことを無視して、敢えて上下行ともメロディックマイナーの上りのスケールを使うこともあります。)

下行

A G# F# E D C B A

↑↑ ↑ ↑↑

(いつの間にか ドシ ラ ソファになっている。key=Aのメジャー音階!)

とまあ、マイナーには3種類の音階があってそれらを全部ひとまとめにしてしまうと、

A B C D

E F ,F# G

,G# (A)

というふうに後半の2つの音は変化する場合がある、言い替えれば(このキーの場合は)E音以降は全ての半音があるということになります。ということは、マイナーにおける重要性は最初の5つの音が作る音階にある、と言えます。